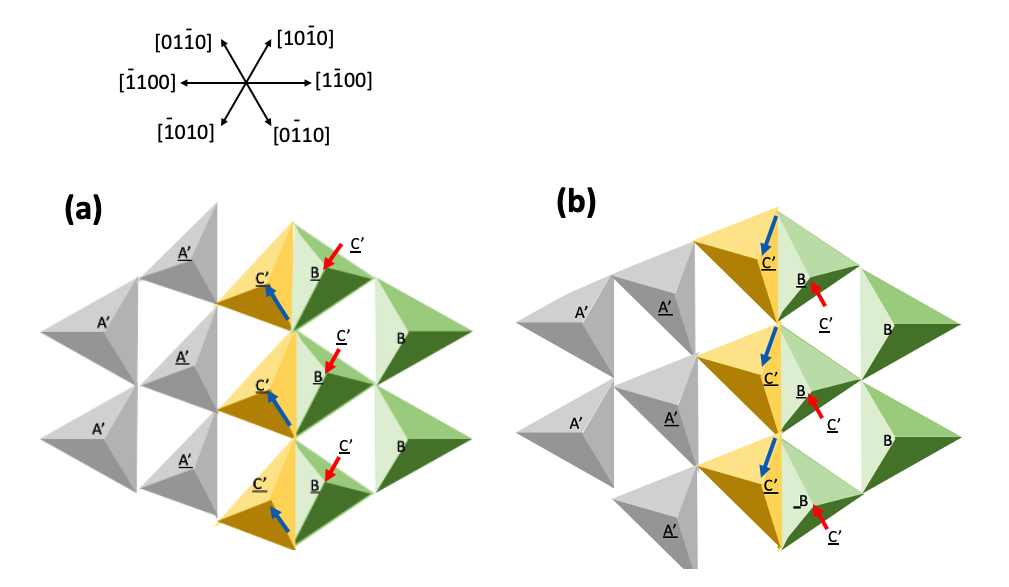

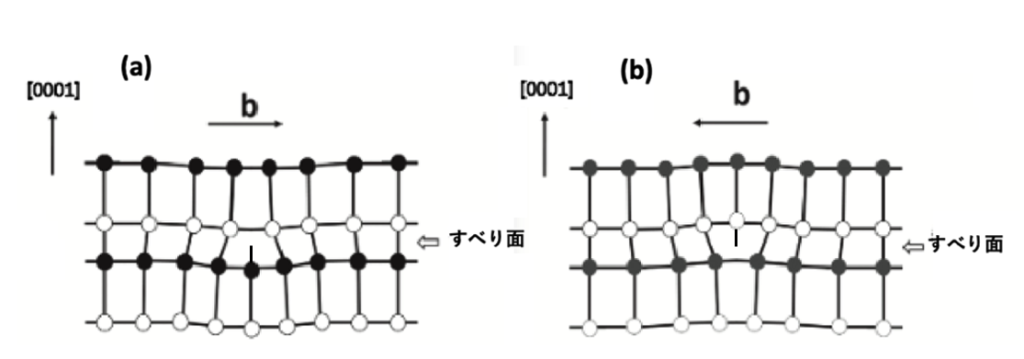

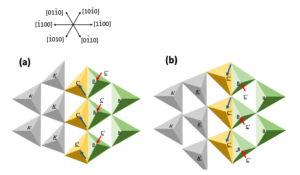

次に(g) 2BA’→B のフランク型部分転位での変位を考察します。(g) 2BA’→B のフランク型部分転位での変位はプライム付きからプライム無しへの変位なので、一見すると普通のショックレー変位のように見えますが、ちょっと複雑です。“その(4)”の図4-7の説明で述べたように、(g) 2BA’→Bは、(f)2BA’→C‘の欠陥構造にさらにショックレー変位を与えた構造になっています。この変位を伴うフランク型部分転位の構造は色々なモデルが考えられます。ここでは理解しやすくするために、一度(f)に変位しその後(g)に変位するモデル、つまりA’→C’→Bと変位したモデルを図5-6に示します。A’→Bの変位は[1100],[1010],[0110]の3方向が考えられます。この図5-6(a),(b)は2つともA’→Bの同じ[1100]変位を例として示しています。途中のC’の遷移状態が現れなければ、図5-6(a),(b)は同じ構造になります。C’の遷移部が無い直接A’→Bの[1100]変位を想定しても、この連載のその(1)で考察したショックレー変位とは異なるショックレー変位です。

透過型電子顕微鏡(TEM)で[0001]方向から観察してg・b解析を行った場合、第0ラウエゾーン上反射、つまりg=h1h2h20の反射を使って2波励起の状態で、ちょっと変なショックレー変位付きフランク型積層欠陥を観察すると、通常のショックレー型積層欠陥のコントラストと同様の振る舞いをするので、通常のショックレー型積層欠陥と区別はつきません。またフランク型積層欠陥の縁にあるフランク型部分転位のコントラストも、g・b解析では、通常のショックレー型部分転位と同様のコントラストの振る舞いをします。このg・b解析でこのフランク型積層欠陥のショックレー変位成分は求めることができます。また[0001]方向から少し試料を傾斜させて第1ラウエゾーン上の反射を励起させると単純なショックレー型積層欠陥なのか、あるいはショックレー変位つきのフランク型積層欠陥なのかの区別はつきます。また高次ラウエゾーン上の反射を選んで励起させるといっても g=h1h2h34n のようなl=4nの反射では区別はつきません。l=4nの場合はそもそもフランク型積層欠陥のコントラストはつきません。l=4n以外の反射を励起させBragg条件を合わせて観察すれば、ショックレー変位付きフランク型積層欠陥か普通のショックレー型積層欠陥かを区別することはできます。

しかしながら注意しないといけないことがあります。この4H-SiCの結晶構造は非共型空間群に分類されています。このような構造では、結晶構造因子が0になって反射の消滅則では反射が現れないとされる反射でも、反射強度を示すものがあります。l=4n以外の反射の中にそのような反射が紛れています。そのような反射は実験条件を正しく設定しないと、度々現れます。そのような反射を使ってg・b解析を行ってはいけません。

TEMまたはSTEMを使ってショックレー変位付きフランク型積層欠陥やフランクの部分転位の構造を簡単に同定するには、この欠陥の断面方向からのTEMやSTEMによる高分解能観察を行うことです。また、ショックレー変位成分まで求めるには、同じ欠陥を[0001]方向から観察する試料を作成し、g・b解析を行い積層欠陥の縁の部分転位のコントラストの振る舞いを観察する必要があります。

放射光X線トポグラフ法では、g=h1h2h28の反射を我々は主に利用していたので、この回折条件だとフランク型積層欠陥と、ショックレー型積層欠陥の区別は可能ではあります。これらの話の詳細は、以前の放射光X線トポグラフ法のショックレー型積層欠陥とフランク型積層欠陥の解析の解説を見てください。しかしながら、放射光X線トポグラフ法のこの回折条件では、c軸方向の歪みのコントラストが強く、純粋なフランク型積層欠陥とショックレー変位つきフランク型積層欠陥の区別はつかないと思われます。

これらの解析方法についての考察の詳細な説明は省略します。注意事項のみ記述しました。

以上がショックレー変位を伴う欠損したフランク型積層欠陥の構造の考察でした。欠損したフランク型積層欠陥の構造についての考察はこれで終わりです。煩雑で冗長な説明でした。次回以降は、四面体層が余剰に導入されたフランク型積層欠陥の構造について考察します。

コメントを残す