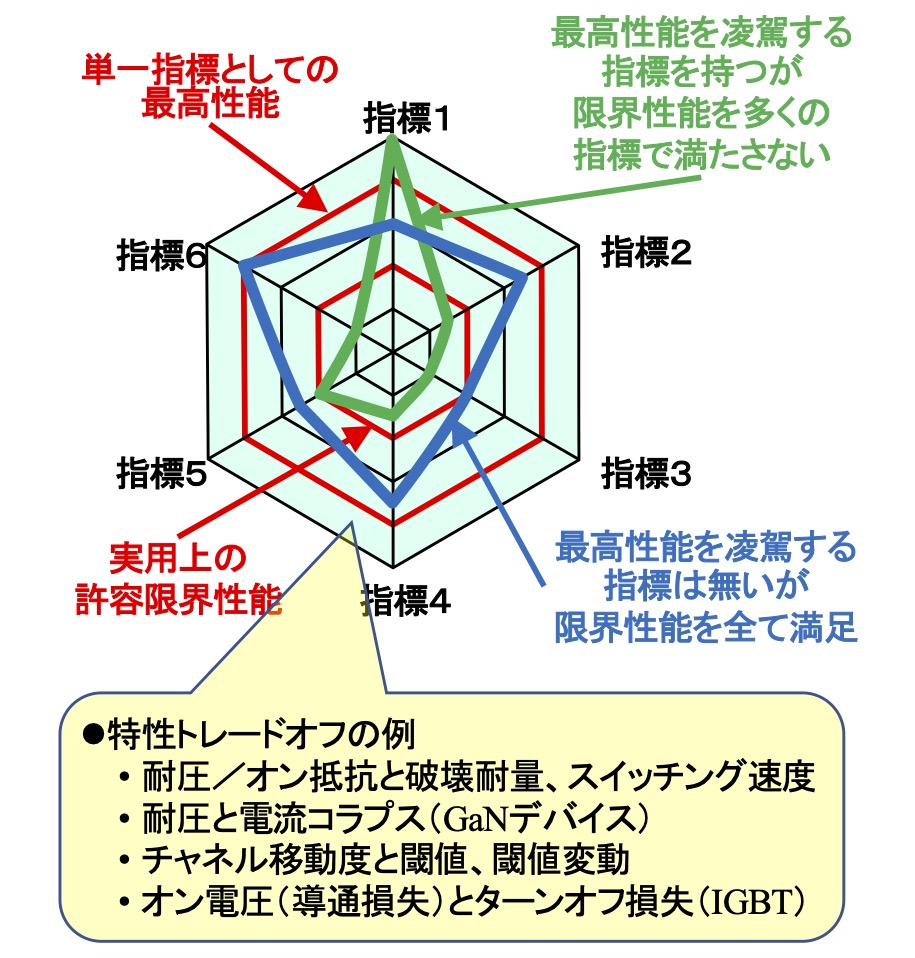

上記では新規デバイス開発を例として、R&Dにおける3種のアプローチを紹介したが、更にそれぞれのアプローチにおいて注意が必要な点をいくつか指摘しておきたい。まず、「基本特性」、及び「大容量化」軸において、目指す特性指標というのは単一のこともあるし、複数のこともある。この時、当然のことながら従来型のデバイスで普通に実現できている他の特性を阻害することがあってはならない。いずれにしても目指す特性指標が単一と言うケースはまれであり、複数指標の両立が実用上は極めて重要である。図3-2に複数特性指標に関する考え方を表示するレーダーチャート式模式図を示すが、実際のR&Dにおいては往々にして特性指標の間にトレードオフ関係が存在し、全ての特性指標でトップデータを実現することは不可能、若しくは現実的でないケースがしばしば発生している。

(耐電圧と抵抗値)

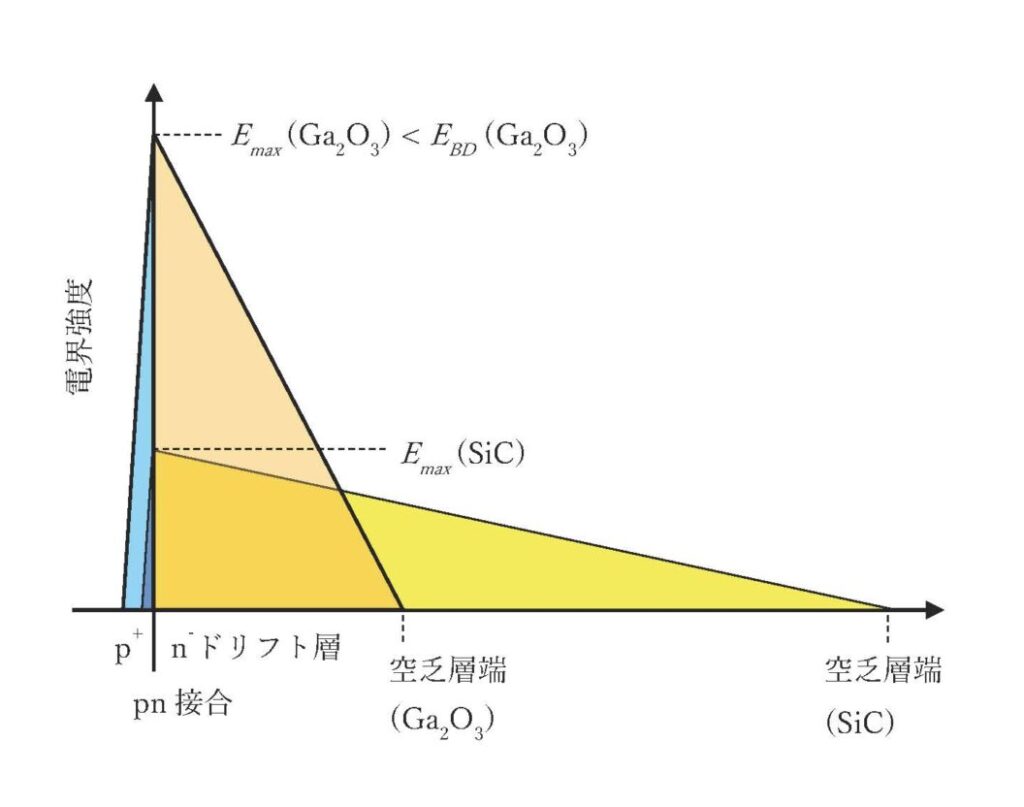

特性のトレードオフ関係の分かり易い例として、図3-3に高耐圧低抵抗スイッチを模式的に示す。オフ時の耐電圧とオン時の抵抗(電気伝導度の逆数)は、共に両電極間の距離Dに比例する。まずは高耐電圧を目指そうとすると抵抗が高くなり、低抵抗を優先して実現しようとすると耐電圧が低くなるわけで、明らかに原理的なトレードオフ関係が生じてしまう。この原理的な限界は材料特性できまり、実際の開発現場では別の材料を新たに導入することでこの限界を突破しようとしている。実用化に際して重要なことは、図3-2の青線で示すように必要な特性指標値を何とかして複数同時に満足/両立させることである。一つの指標値でトップデータを実現しても他の必要な指標値で実用上の許容限界を下回っていては、実用に供することは事実上出来ない。

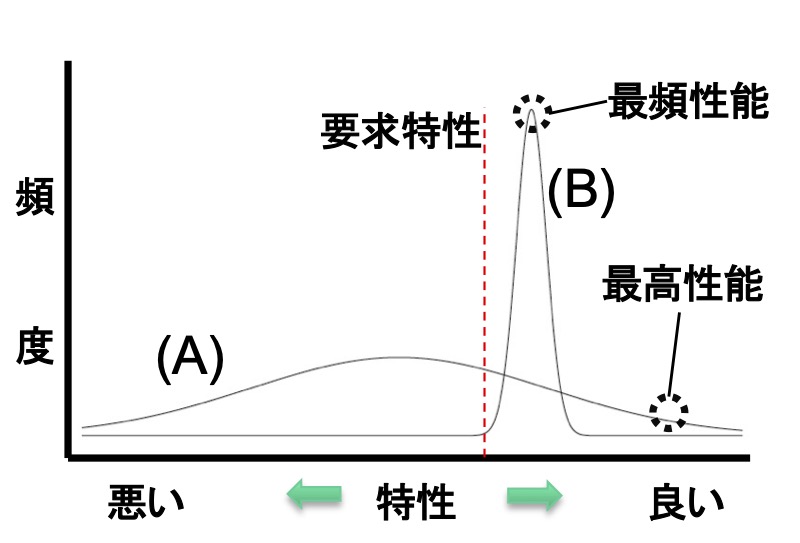

最後に、技術成熟度が高いレベルでの量産性に関わるポイントを指摘しておきたい。ものづくりにおいてある程度の量を作ろうとした際、通常は特性指標の値にある程度の分布が出来てしまう。その様子を図3-4に示すが、実用化観点で重要なのは、この分布関数の形である。(A)の分布は最高性能領域では頻度に関して(B)を凌駕しているが、その分布幅は広く要求特性を満たす頻度割合は小さい。一方、(B)の分布はトップデータとしては(A)に及ばないが、分布幅は狭く要求性能をほぼ100%満たしている。実用化を目指す観点からは(B)の方が明らかに好ましいものである。この技術成熟度レベルのR&D活動としては、単に最高性能値を向上させるかよりも、むしろ分布幅を極力狭く、最頻性能値を如何に向上させるかがポイントとなる。このように考えると、各種のR&Dプロジェクトの目標なども、対象とする技術成熟度レベルによって考え方を再検討すべき時期にきているのではないだろうか。

(つづく)