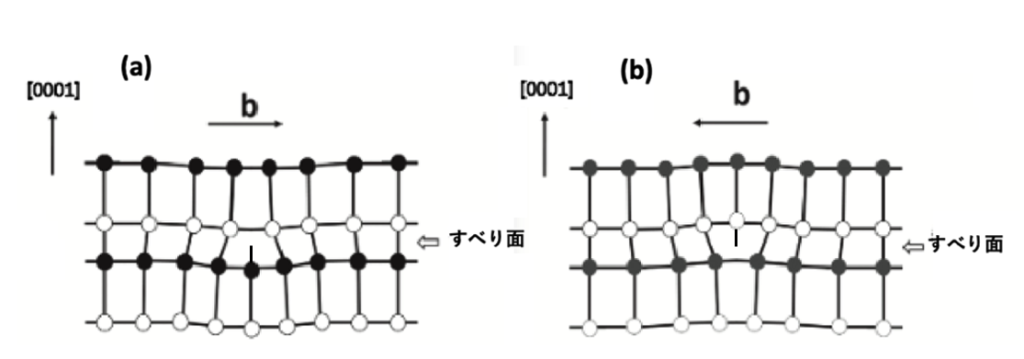

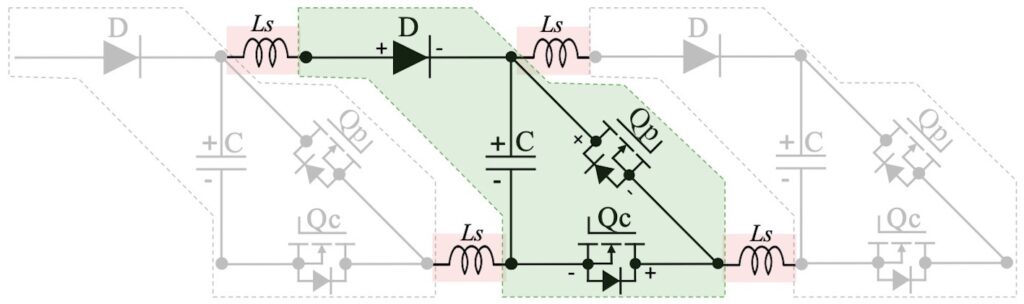

前回概説した半導体Marx発生器の回路動作を詳細に見ていこう。まずMarx発生器の基本単位を確認する。図2-1にMarx発生器の回路を一部抜き出した。緑色に着色した部分が、Marxセルと呼ばれる回路の基本単位である。充電ダイオード(D)、 充電MOSFET (Qc)、放電MOSFET (Qp)とキャパシタ(C)で構成される。

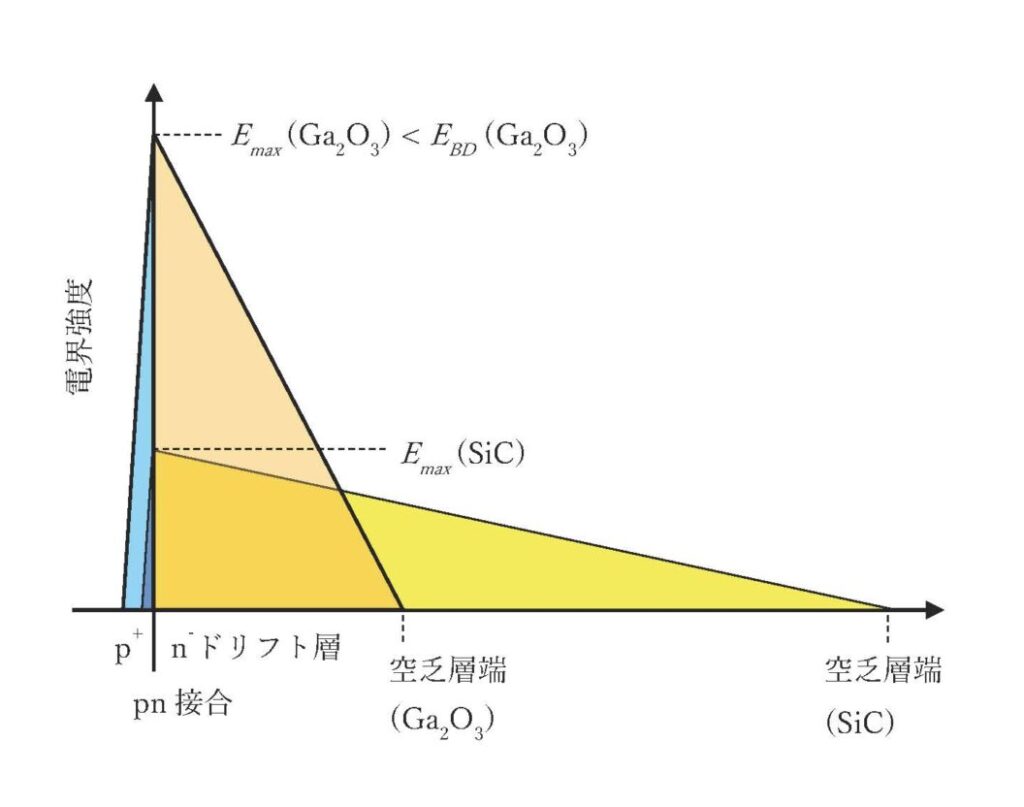

超高耐圧SiC MOSFETを使った充電電圧(V0)が高いMarx発生器では、一枚のプリント基板にひとつのMarxセルを載せることが多い。こうすると充放電いずれの動作中でも、基板内の最大電位差がV0に収まる。この基板を多段に接続するとMarx発生器が出来上がる。基板と基板の間にはV0に応じた絶縁距離が必要なので、V0が高くなるほど基板間の配線が長くなる。基板間配線の浮遊インダクタンス(Ls)にも注意が必要である。

ステップを追ってMarx発生器の動作を見ていく。

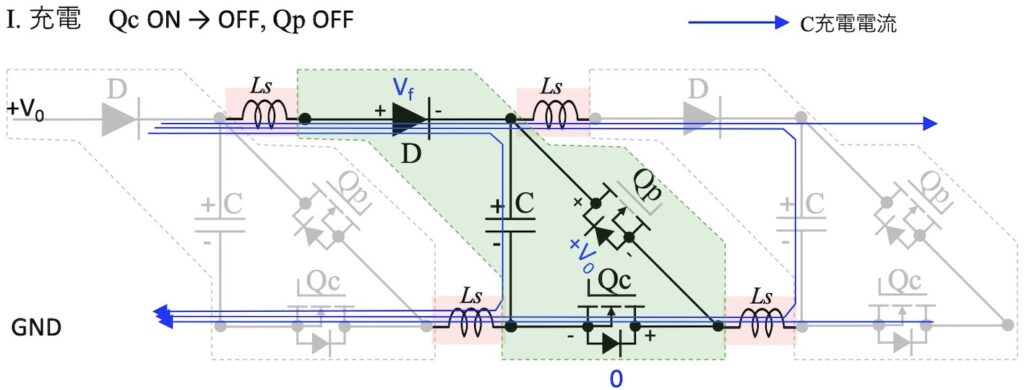

I. 充電期間

QpがOFF、QcがONの状態で、並列接続されたCに、図2-2の青線の経路で充電電流が流れる。Cの電圧がV0に達すると電流が止まり自然に充電が終わる。Dには小さな順方向立ち上がり電圧(Vf)が残り、厳密には電源の下流のCほど充電電圧が小さくなるが、V0と比べ無視できる。Qcに電流が流れていない状態でQcをTurn OFFして、次の放電ステップに進む。

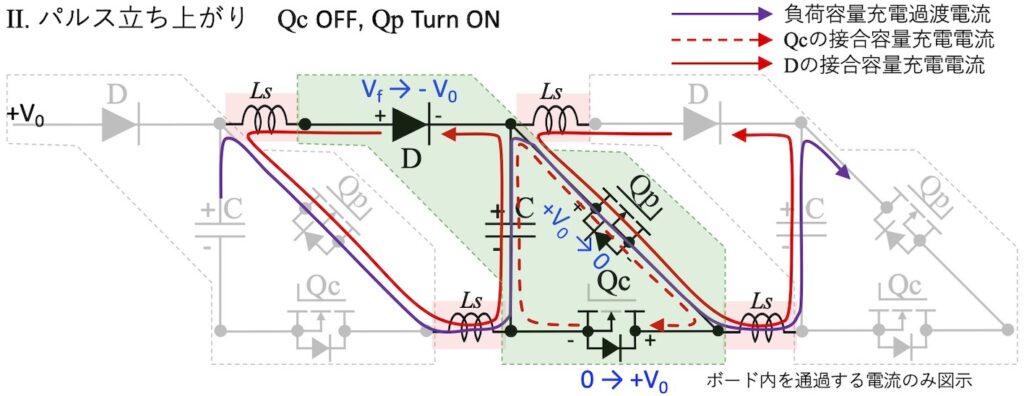

II. パルス立ち上がり

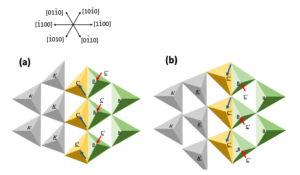

充電が終了したところで、QpをTurn ONすると、Cが直列接続されて出力パルスが立ち上がる。この時Qpには、図2-3に示した3種類の容量充電過渡電流が流れる。

超高耐圧SiC MOSFETを使ったMarx発生器では、2枚の基板を跨いで流れるDの接合容量充電電流(赤実線)に注意が必要である。基板間インダクタンスLsとDの接合容量の直列共振で、Dに-V0を越える逆バイアスがかかる恐れがある。

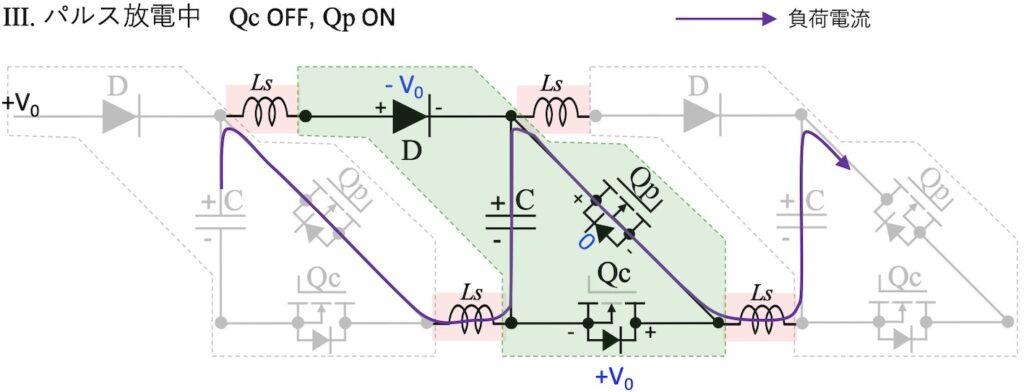

III. パルス放電中

過渡電流が落ち着くと、負荷インピーダンスの実部(抵抗)で決まる出力電流が流れる(紫線)。Cの放電に伴い、出力電圧が徐々に減少する。

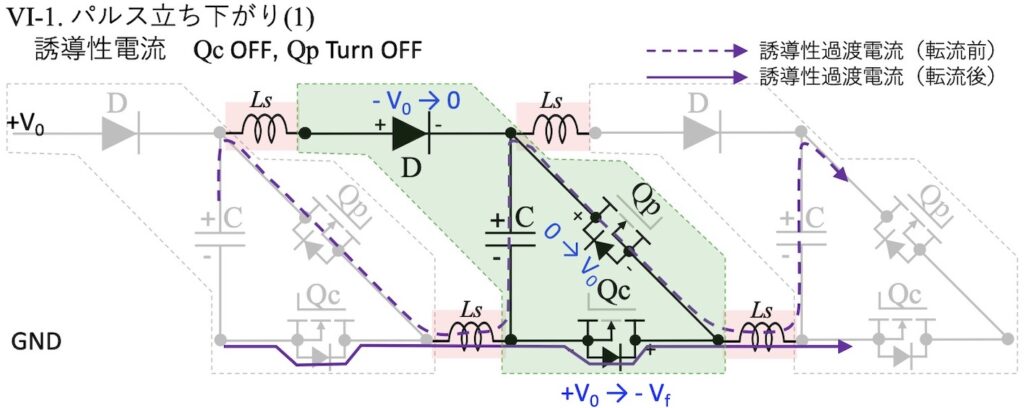

VI. パルス立ち下がり

誘導性リアクタンス負荷と容量性リアクタンス負荷に分けて、パルスが立ち下がる時の回路動作を考えると理解しやすい。

VI-1. 誘導性負荷電流

パルス放電電流を流していたQpをTurn OFFすると、電流ループの全誘導性リアクタンスLにより回路にL*di/dtの逆起電力が発生する。Marxセルの中では、OFF状態のQcのドレインソース間にかかっていた電圧(VDS)が低下する。VDSが負電圧に達するとQcの内蔵ダイオードが導通し、誘導性リアクタンス負荷を流れていた電流(紫破線)が Qcの内蔵ダイオードに転流する(紫実線)。ハーフブリッジで上アームMOSFETをTurn OFFすると、誘導負荷電流が下アームの内蔵ダイオードに転流するのと同じ動作である。

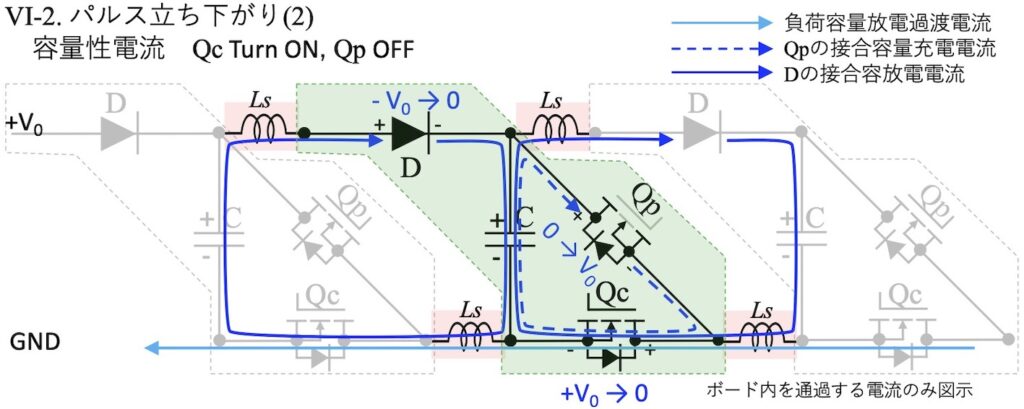

VI-2. 容量性負荷電流

パルス立ち上がり後の定常放電中には容量性負荷電流は流れない。その状態でQpをTurn OFFしても、各節点が容量結合されたまま電圧は変わらない。QcをTurn ONすると初めて、図2-6に示した3種類の容量放電過渡電流がQcに流れ、パルス電圧が立ち下がる。

パルス立ち上がり時と同様、基板を跨ぐDの接合容量放電電流(青実線)が流れるが、立ち下がり時は電流の向きが逆になり、共振でDが順バイアスに振れるとDが導通し共振が止まる。

今回は、Marx発生器の各ステップの回路動作を詳しく見てきた。次回最終回は、この動作機構から、実際のMarx発生器の設計を考える。さらにパワエレ機器らしい先進的な使い方を紹介する。