はじめに

REDG効果によって、n–ドリフト層中の短い基底面転位から積層欠陥が成長する話を連載(8)以降で考察しています。成長した積層欠陥の形状を調べると、積層欠陥の成長原因の基底面転位の素性がわかります。基底面転位の素性がわかれば、デバイスプロセスの改良が可能かもしれません。連載(11)では、n–ドリフト層の上側から侵入してくる格子欠陥や、n–ドリフト層の側面から侵入した格子欠陥が、どのような形状の積層欠陥を形成するのかを考察します。

(E) n–ドリフト層の上部から入ってくる格子欠陥

(E-1): p層中の格子欠陥がn–ドリフト層と接触している場合

4H-SiCのMOSFETのp層部分はイオン注入によって形成されています。X線回折による観察では、イオン注入後、p層部分からのブラッグピーク巾が広くなり、p層部分は結晶性が大変悪くなり、格子欠陥が多量に導入されていることがわかります。イオン注入後の活性化アニールにより結晶性が回復してくることもX線回折により調べられています。しかしながら、具体的にはどのような格子欠陥が導入され、さらに活性化アニールによってどのように結晶性が回復してくるのか、どのような格子欠陥が残存しているのかは、調べられていないと思います。場合によっては、p層中に発生し、そのまま残存する格子欠陥がn–ドリフト層との界面で接触している可能性もあります。それらの格子欠陥がショックレー変位成分を含んでいると、REDG効果によりショックレー型積層欠陥が成長してくることも考えられます。

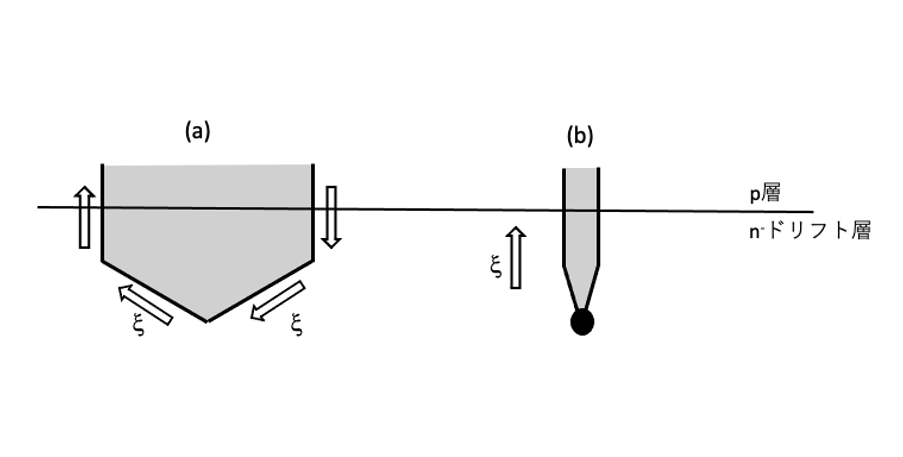

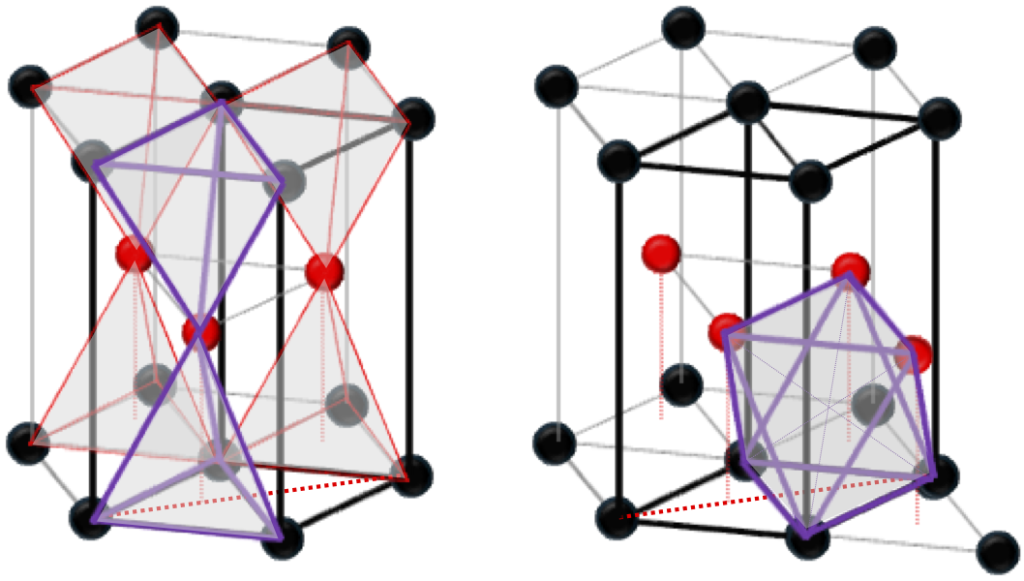

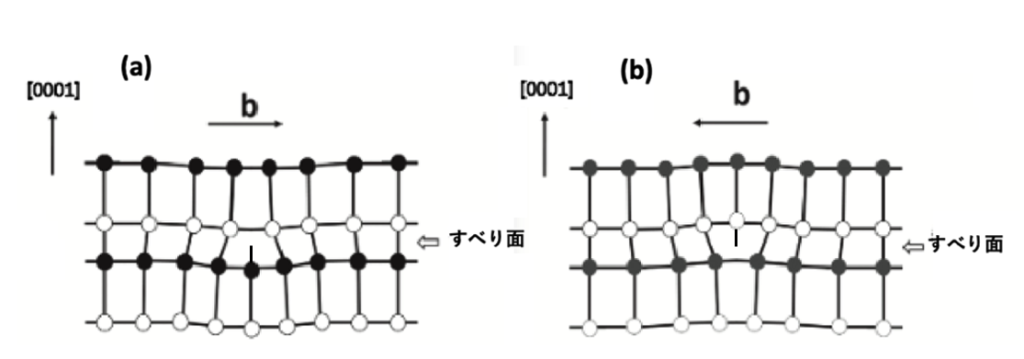

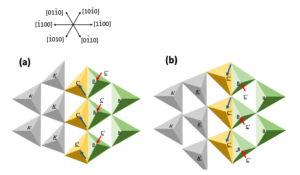

どのような格子欠陥がp層部分に含まれているかは不明ですが、図11-1(a),(b)のような格子欠陥のモデルを想定することは、問題ないと考えられます。p層部分に存在するかもしれない格子欠陥のショックレー変位成分のみを取り出して欠陥モデルとして使います。このような格子欠陥のモデルを使って、部分転位のバーガース・ベクトルを変化させて、どのような形状の積層欠陥が成長するかを考察します。図11-1(a)はp層中の格子欠陥のうち、ショックレー変位成分がほんの少しだけn–ドリフト層へ張り出しているような構造です。図11-1(b) は貫通刃状転位が[0001]方向へ向いてp層部分から降りてきて、n–ドリフト層に少しだけ侵入し、n–ドリフト層中で基底面転位に変換され、基底面転位部分はp層へ戻るようなモデルです。

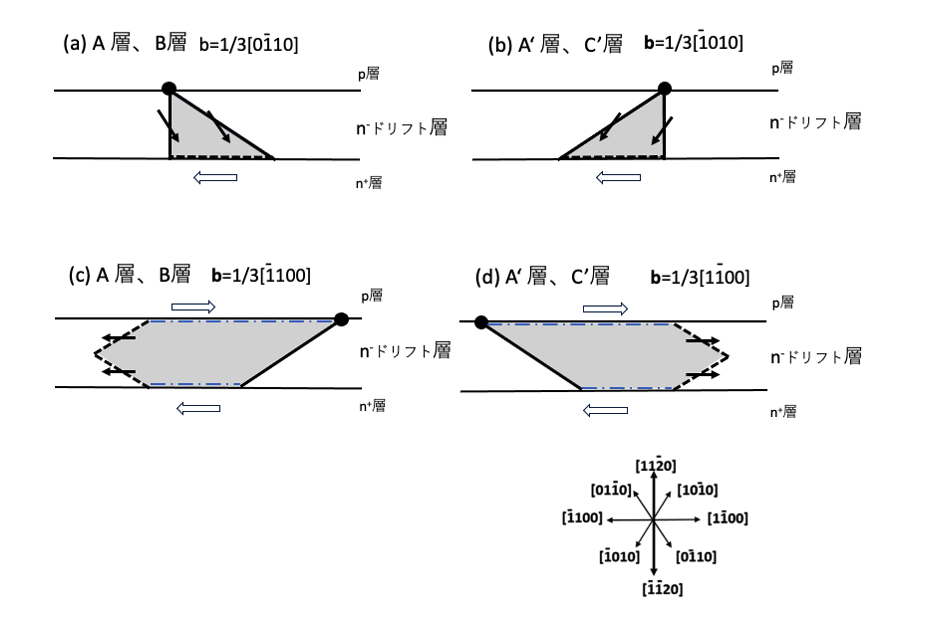

図11-1 (a) の欠陥モデルから積層欠陥が成長する場合を、それぞれのバーガース・ベクトルについて考察すると、図11-2に示す積層欠陥の成長状態が推察されます。図11-2(a),(b)は単体の菱形積層欠陥が、p /n–ドリフト層界面近傍で発生し、n+層方向に向かって成長し、最終的に図に示すように三角形の積層欠陥が形成され、成長が停止している状態です。この状態は、図5-6から求めることが可能です。図11-2(c),(d)は単体の積層欠陥がp /n–ドリフト層界面で発生しn+層方向に向かって成長し、最終的に五角形状の積層欠陥が形成され、積層欠陥はさらにMOSFETの端まで成長を続ける状態を示しています。

連載(8),(9),(10)で考察した積層欠陥とは異なる形状の積層欠陥が現れています。このような形状の積層欠陥が出現した場合、p層作製プロセスに改善の余地があるかもしれません。

コメントを残す