b=±1/3[2110]の基底面転位のn–ドリフト層部への侵入に起因する積層欠陥の形状

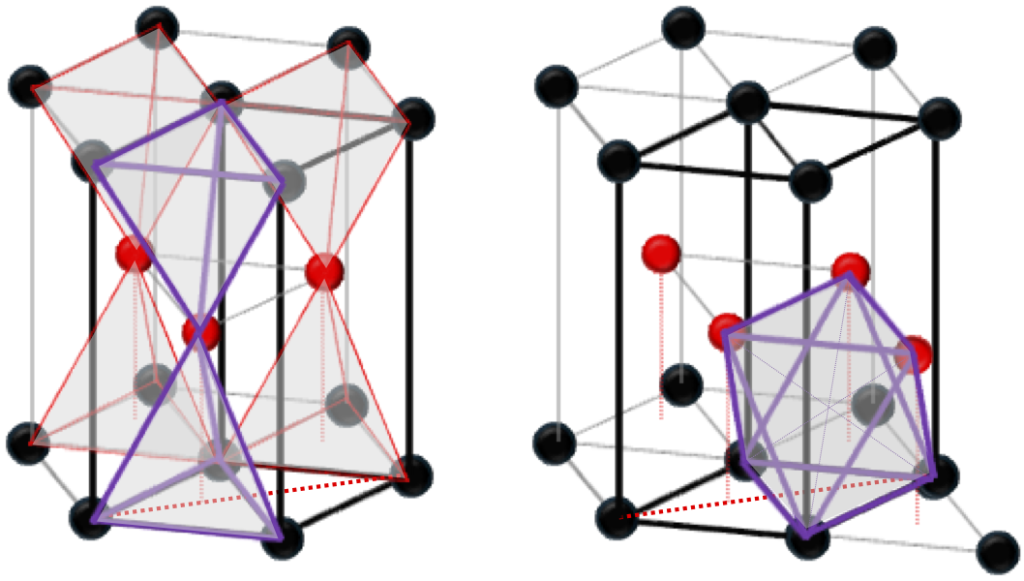

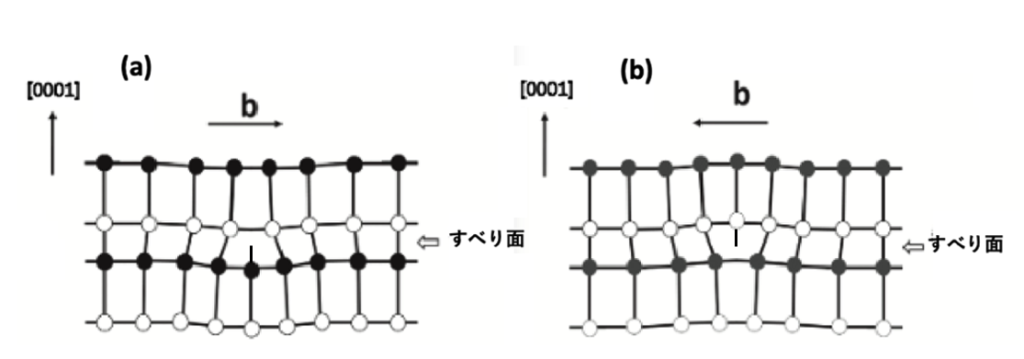

次に、b=±1/3[2110]の基底面転位が少しだけn–ドリフト層中に入り込んだことによって生成する積層欠陥の形状を考察します。考察のやり方は、b=±1/3[1210]の基底面転位の場合と同じなので簡単に説明します。積層欠陥がどのように現れるかは、図5-7を参照すると考察することができます。

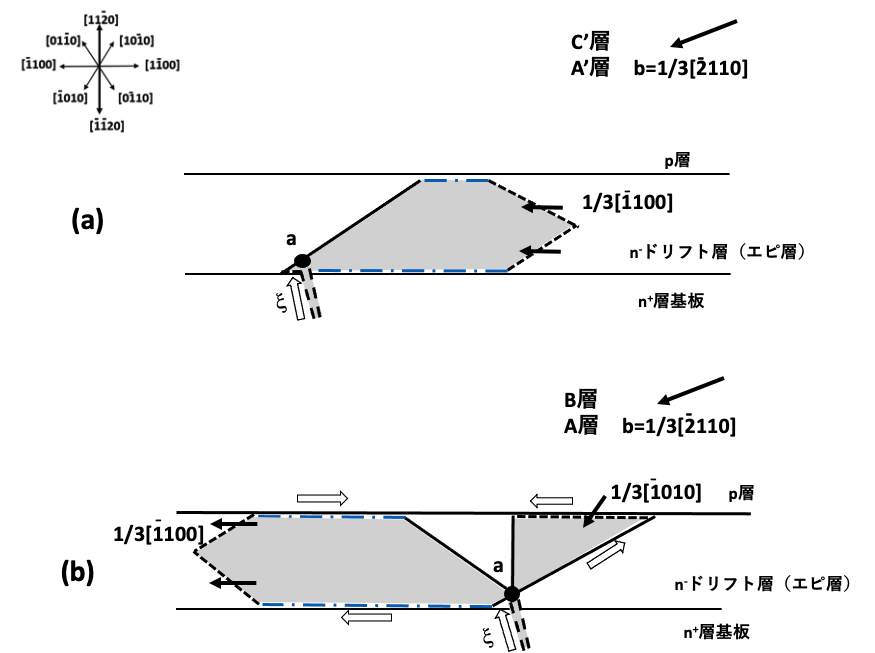

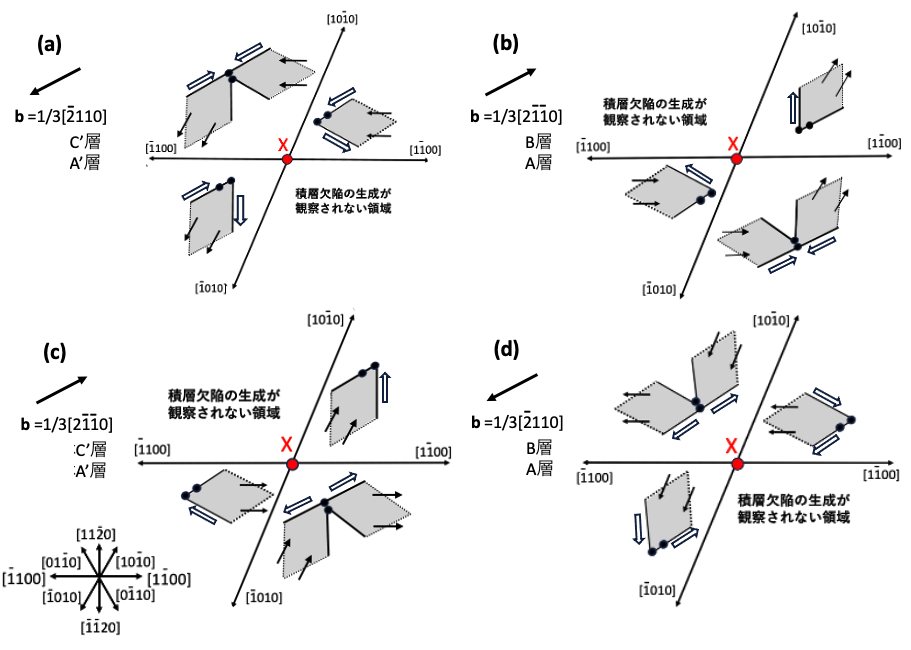

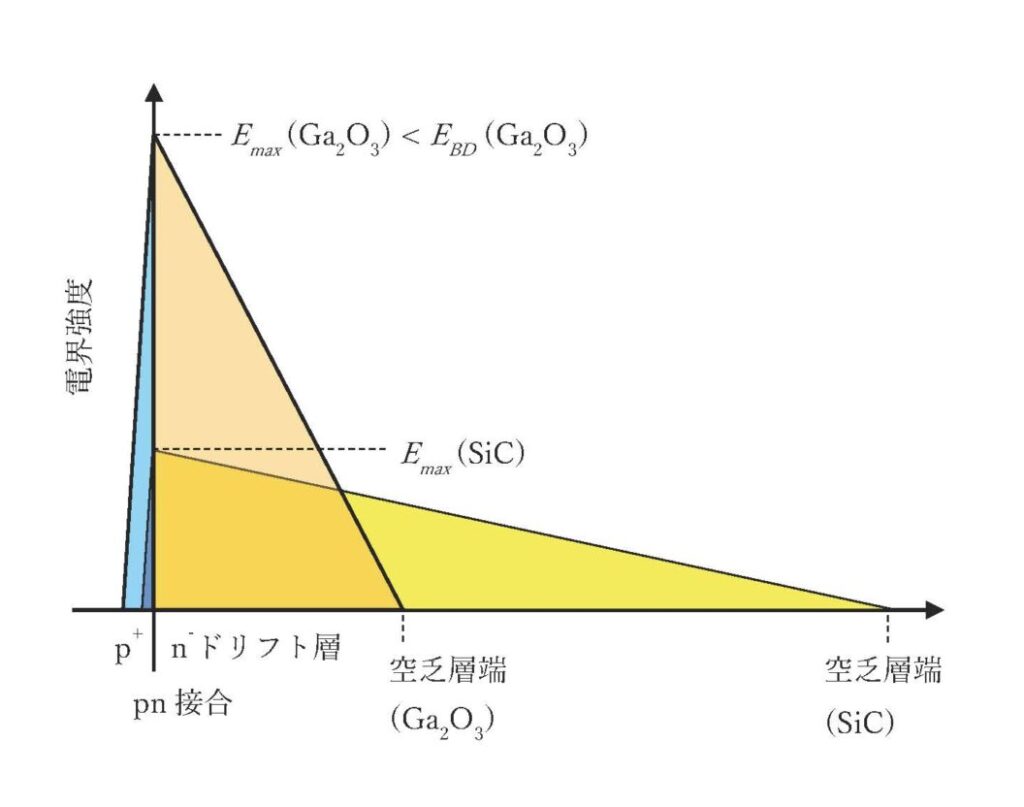

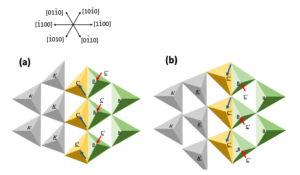

A’層またはC’層のすべり面上のb=1/3[2110]の基底面転位の状態は図5-7(a)に示されています。基底面転位の向きが9時方向から1時方向までの範囲では2重菱形積層欠陥が発生することになっていますが、2重菱形積層欠陥の左側の菱形積層欠陥はn+層へ向かって成長するので、実質的には小さな積層欠陥を形成して成長は停止します。右側の積層欠陥はREDG効果によって成長を継続することが考察されます。この状態を図8-4(a)に示します。5角形状の積層欠陥が現れます。この五角形の形状の積層欠陥の右側部分はSiコア30度と150度部分転位で構成されているので、REDG効果によってこのMOSFETの右側端まで成長を続けます。このような話は図8-3の場合と同じです。図5-7(a)ではb=1/3[2110]の基底面転位が1時方向から3時方向を向いていると1枚の菱形積層欠陥が形成されることが示されています。この1枚の菱形積層欠陥は結局、図8-4(a)に示している五角形状の積層欠陥とほぼ同様な形状の積層欠陥に成長します。ほぼ同様な形状ですが同じ形状ではありません。貫通刃状転位の左側にある小さな積層欠陥の成長はありません。

A層またはB層のすべり面上のb=1/3[2110]の基底面転位の状態は図5-7(d)に示されています。基底面転位の向きが9時方向から1時方向までの範囲では図5-7(d)に示されている2重菱形積層欠陥が発生することになっています。この図5-7(d)に示されている2重菱形積層欠陥の図を参照して描いた積層欠陥を図8-4(b)に示します。図8-4(b)に示した積層欠陥のうち右側の三角形状積層欠陥はすでに成長を停止していますが、左側の五角形状の積層欠陥の左端部分はSiコア30度部分転位と150度部分転位により構成されMOSFETの左端まで成長を続けます。図5-7(d)ではb=1/3[2110]の基底面転位が1時方向から3時方向を向いていると1枚の菱形積層欠陥が形成されることが示されています。この1枚の菱形積層欠陥は結局、図8-4(b)に示している左側の五角形状の積層欠陥と同様な形状の積層欠陥に成長します。

b=1/3[2110]の基底面転位から成長する積層欠陥について考察します。b=1/3[2110]の基底面転位がA’層またはC’層中のすべり面にのっている場合は、図5-7(c)に示されています。b=1/3[2110]の基底面転位の向きが9時方向から1時方向の範囲に向いているときは積層欠陥の成長はありません。この基底面転位の向きが1時方向から3時方向の範囲に向いているときは菱形積層欠陥が1枚成長することにはなっていますが、成長の方向はn+層に向かって成長することになるので、小さな積層欠陥が成長した後、積層欠陥の成長は停止することが推察されます。つまりb=1/3[2110]の基底面転位がA’層またはC’層中のすべり面にのっている場合は、ほとんど積層欠陥の成長は無いとみなすことができると思われます。

b=1/3[2110]の基底面転位がA層またはB層中のすべり面にのっている場合は、図5-7(b)に示されています。この基底面転位の向きが9時方向から1時方向の範囲に向いているときは積層欠陥の成長はありません。この基底面転位の向きが1時方向から3時方向の範囲に向いているときは菱形積層欠陥が1枚成長することになっています。この積層欠陥の形状は最終的には、図8-2(b’)や(b‘’)の三角形状の積層欠陥とよく似た形状に成長します。形状は同じですが、貫通刃状転位の位置が異なるのと、発生する際の基底面転位の向きが異なるので、一応、別物の積層欠陥とみなしておきます。

以上は、b=±1/3[2110]の基底面転位がn–ドリフト層中に残存したために形成される積層欠陥の形状についての考察でした。結果だけを大雑把に言ってしまうと、図8-3の左右を反転させると図8-4の形状になります。

まとめ

連載の(8)では、n+基板の上にn–ドリフト層をエピタキシー成長によって形成する際に、基底面転位が基板からn–ドリフト層に少しだけ入り込んだことに起因して発生するショックレー型積層欠陥の形状を整理しました。

連載の次回は、界面転位、U字状転位、貫通刃状転位の折れ曲がりなどが原因のショックレー型積層欠陥の形状と発生場所について考察します。成長してしまった積層欠陥の形状の解析により、どういう転位が原因で特性劣化が発生しているかが明確になるかもしれません。それによる対策やデバイスプロセスの改良なども考えられるかもしれません。

コメントを残す