(C) U字状転位のばらまき

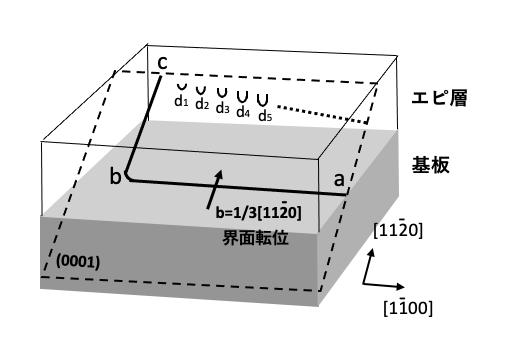

界面転位表面終端部は最初図6-3(a)のa点の位置ですが、エピ層成長時に転位の表面終端部分は移動して行きます。図6-3(c)で示されている界面転位のエピ層表面終端位置はc点です。この転位表面終端部が移動したエピ層表面の跡を見るとU字状転位デブリとこの解説では呼んでいる転位を多数ばらまきながら転位表面終端部が移動していることがあります。

界面転位の表面終端部”c”が、微小な切れ切れの転位デブリを多量にばらまきながら移動している状態の模式図を図6-4に示します。この切れ切れの転位のバーガースベクトルは界面転位と同じb=1/3[1120]です。

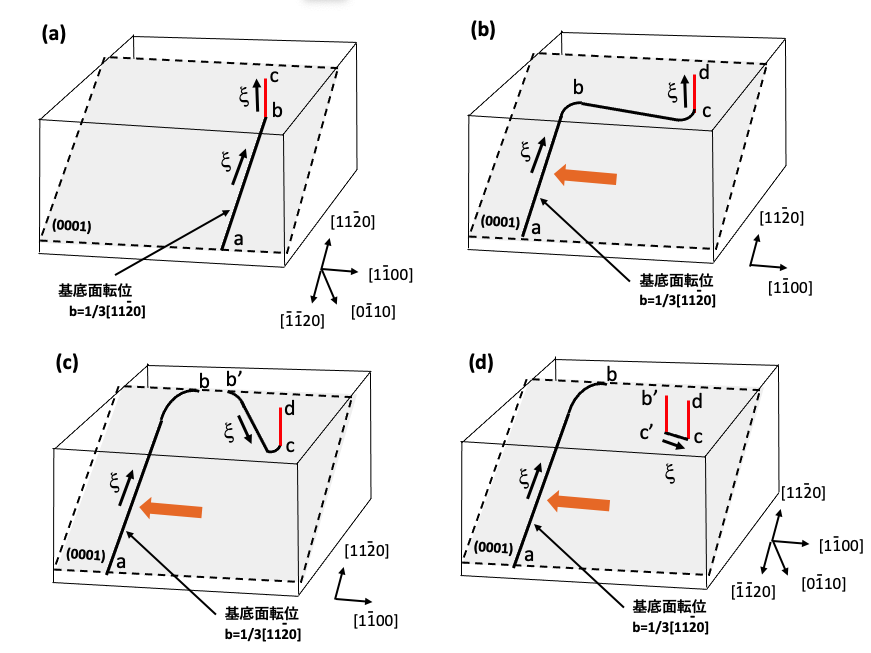

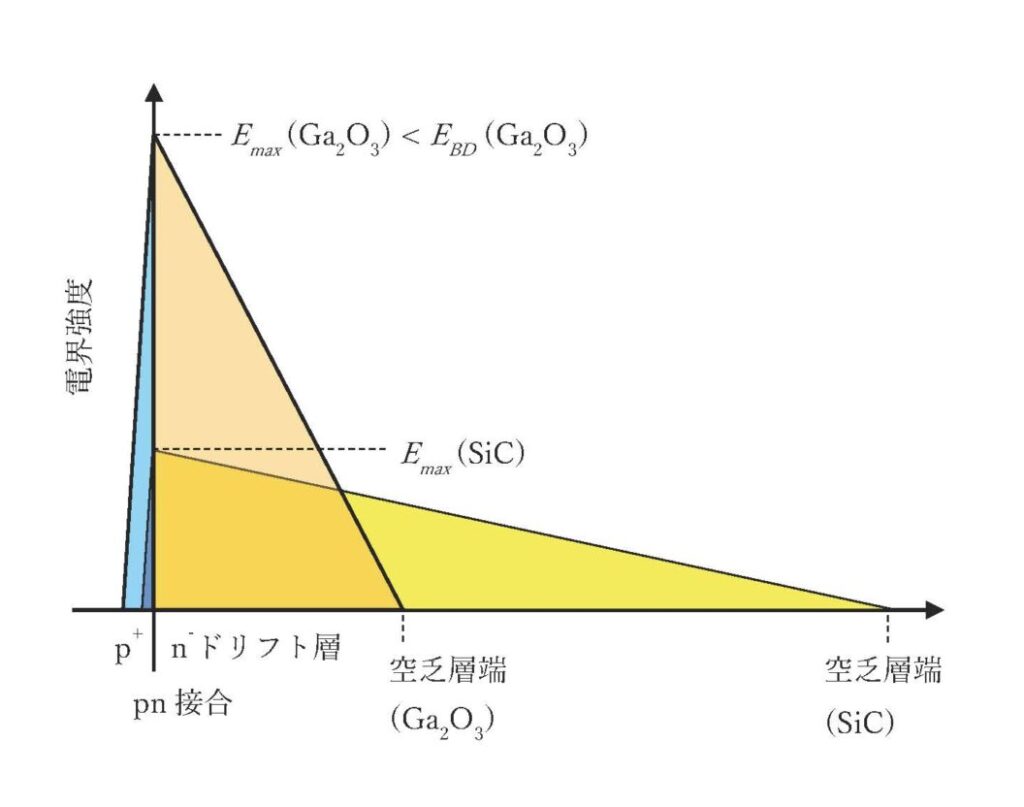

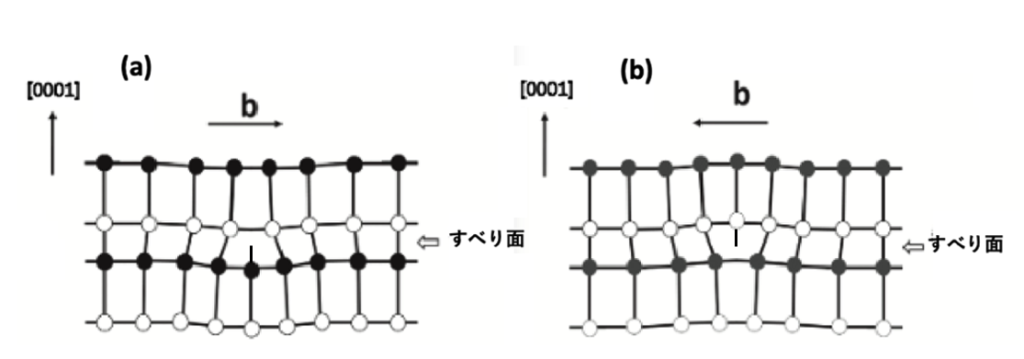

なぜこのような切れ切れの小さな転位をばらまきながら界面転位終端部は表面を移動するのかについては、次のように推察されています。エピ層成長時にエピ層には応力が発生し、この応力を緩和するために界面転位が導入され、応力を緩和させるため界面転位は動いています。この話は(B)界面転位の形成で説明しました。界面転位の動きに伴いその終端部はエピ層表面を動いています。ある程度動くと、応力が緩和され界面転位の終端部の運動が止まります。そうすると更なるエピ層成長により界面転位表面終端部は貫通刃状転位に変換されてしまいます。この状態を図6-5(a)に示します。一旦、貫通刃状転位に変換されると貫通刃状転位は簡単には動きまわることはできません。つまり貫通刃状転位はピン止めされています。エピ層成長がさらに進行すると応力が再びエピ層に発生します。図6-5(b)に示すように界面転位の表面終端部は再び移動して塑性変形を担い、応力を緩和しなければなりません。このため図6-5(c)に示すように貫通刃状転位の直下の基底面転位部が動き出しピン止めされている貫通刃状転位を切り離し、再び界面転位として移動し始めると考えられています。図6-5(d)に示すようにU字状の転位のデブリを一回放出します。つまりエピ層成長中の界面転位の表面終端部分は、ピン止め、ピン止め解除を、繰り返して移動し、多量の微小転位のデブリをばらまいたりします。これらは、N. Zhang, さん(N. Zhang, et al., Appl. Phys. Lett., 94 122108 (2009))の論文などで考察されています。

微小な転位デブリの基底面転位部の長さは数ミクロン程度のものから、さらにそれより短いものも存在しています。ミクロン程度の長さのU字状転位デブリの存在は、放射光X線トポグラフ法でも確認することは可能ですが、放射光X線トポグラフ法では、原子核乾板やX線フィルムを利用して観察像を記録し、それを光学顕微鏡で観察するので、分解能はミクロンまたはサブミクロンです。サブミクロンは銀塩粒子の大きさと同等な大きさです。また普通の光学顕微鏡の分解能の限界です。ミクロンスケールより小さな転位の存在は放射光X線トポグラフ法では検出不可能です。微小な転位デブリの存在が放射光X線トポグラフ法では確認されない場合でも、走査型電子顕微鏡(SEM)の電子線誘起電流(EBIC)モードで観察すると、サブミクロン以下の微小な転位デブリが多量に発生していることを確認することがあります。ちなみにSEM-EBICモードで4H-SiCウエハの表面を観察すると、表面直下または表面近傍の転位などの格子欠陥を、放射光X線トポグラフ法や、顕微PL法より高い分解能で観察することは可能です。

U字の両端の貫通刃状転位部は、さまざまな長さのものがあると考えられます。エピ層成長終盤にばら撒かれた微小転位はエピ層表面近傍に存在していると考えられていますが、エピ層成長初期、または中期にばらまかれた転位デブリの底はエピ層の深い位置に存在していると考えられ、この転位デブリの両端の貫通刃状転位部は長いと考えられます。このように長い貫通刃状転位を伴っていても、両端の2本の貫通刃状転位は、同じバーガース・ベクトルを持ち転位の向きは逆向き転位なので、近接しているそれら2本の貫通刃状転位の長範囲の歪み場は相殺されていて、放射光X線トポグラフ法ではこれらの2本の貫通刃状転位部のコントラストは観察されません。多数の長い貫通刃状転位が密集して柵のように存在していても放射光X線トポグラフ法では検出することができないのです。

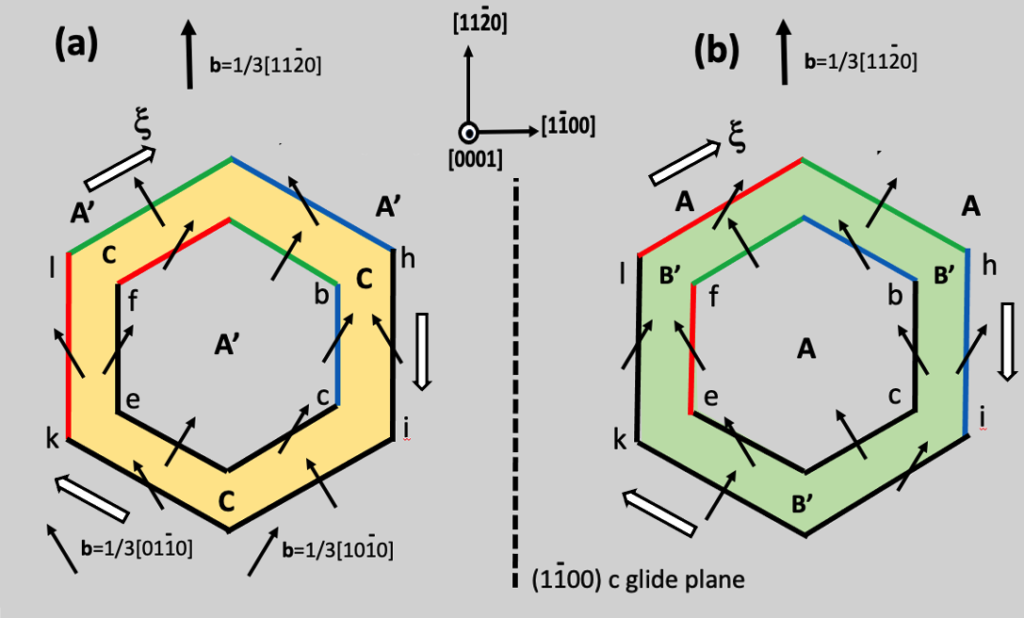

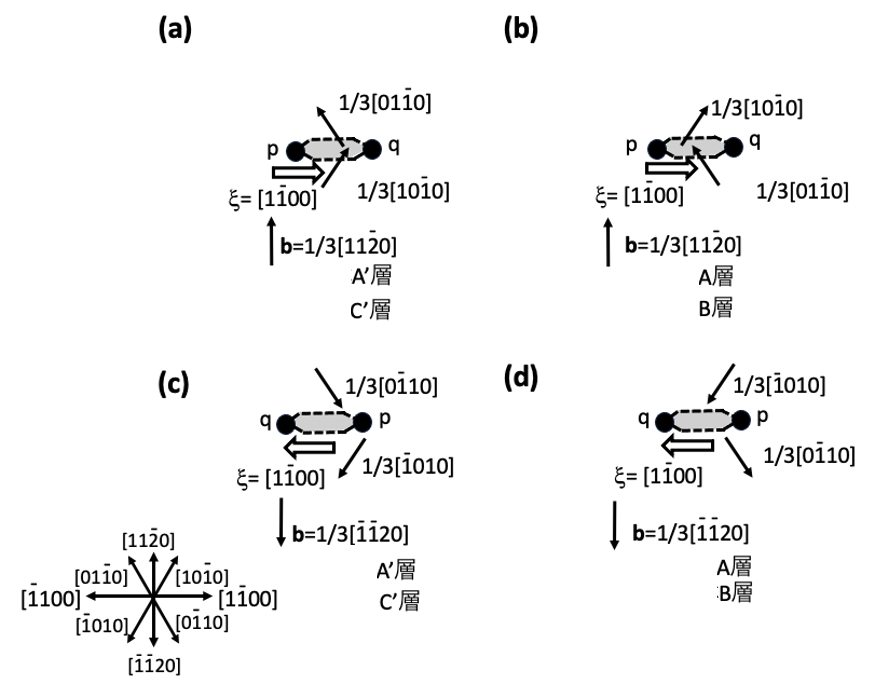

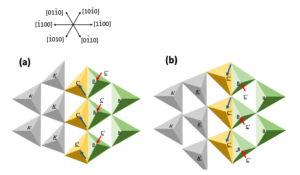

U字の底の基底面転位は基底面Siコア刃状転位です。L字状界面転位から発生した U字の底の基底面転位は図3-3(a)の基底面転位ループの12時近辺の状態です。[1100]方向を向いていて2つのSiコア部分転位、Siコア60度部分転位とSiコア120度部分転位によって構成されていると考えられます。逆L字状界面転位の終端部から発生した U字の底の基底面転位は図3-3(b)の基底面転位ループの12時近辺の状態です。やはり2つのSiコア部分転位によって構成されていると考えられます。つまりこれらのU字状転位デブリの基底面転位部分は、連載(4)の図4-4(a),(b)に近い状態です。

全ての界面転位の終端部がU字状微小転位をまき散らすわけではありません。エピ層成長の条件に依存すると推察されています。MOSFET作製の場合、p層を形成するためにイオン注入を行います。特性劣化現象を引き起こす転位は、p-i-n構造のi層(n–ドリフト層)中のSiコア基底面転位なので、表面近傍に存在し、p層中に含まれることになる転位デブリは問題ではないと考えられます。一方、エピ層の少し深いところにある多量の転位デブリは問題です。さらにエピ層中に多量にばらまかれるので、厄介な存在です。U字構造はフランク・リード機構と似た構造をしていて、一度この構造ができると、活性化アニール、酸化膜形成、オーミック接合形成時などの高温でエピ層部に応力がかかると、ここから基底面転位が湧き出すことも考えられます。高温でなくてもデバイス動作時にREDG効果により積層欠陥も湧き出してきます。ウエハメーカー各社はそれぞれ非公開技術によってU字状転位デブリの抑制の努力をしていると考えられます。

連載その(6)のまとめ

順方向特性劣化現象はMOSFETのn–ドリフト層部分に内在している基底面Siコア部分転位のREDG効果をによって引き起こされるわけですが、まずそのような基底面転位がn–ドリフト層内部にどのように存在しているかを整理しています。n–ドリフト層部はCVD法によるエピタキシー層成長技術によって形成されていて、連載のこの回は、CVD層成長時に形成されることがある界面転位と、それに関係する転位組織を記述しました。この連載では、原因(A),(B),(C)と分類された項目について整理しました。連載の次回は、その他の原因(D),(E),(F)について整理したいと思います。原因(A),(B),(C)によってn–ドリフト層中に導入された基底面転位からREDG効果によって成長した積層欠陥は実際に観察されていて特性劣化の原因になっています。

コメントを残す