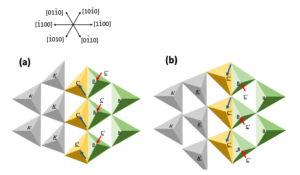

b=+1/3[2110]、 b=+1/3[1210] の転位の場合

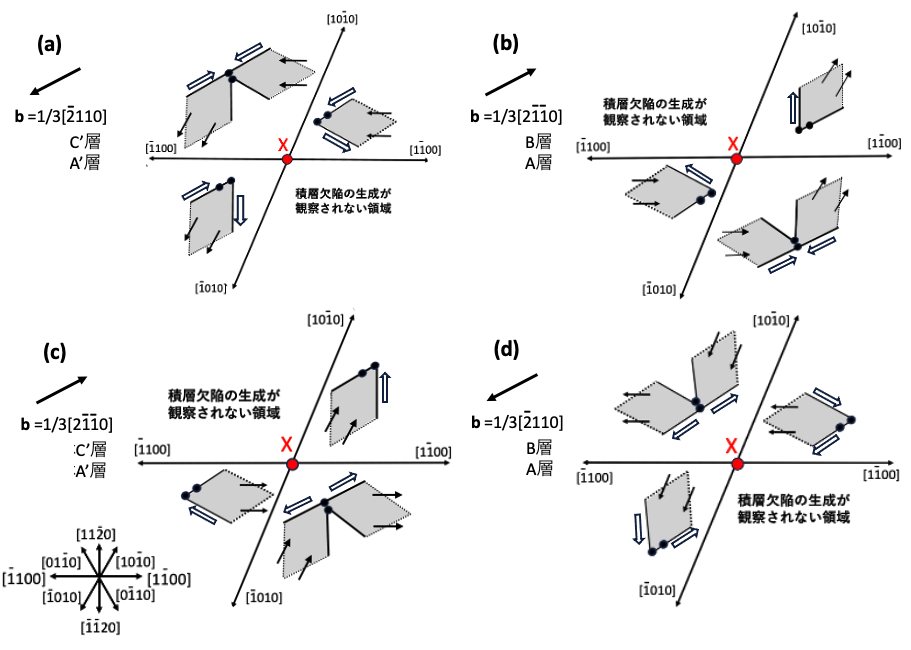

図5-6はb=±1/3[1120]の基底面転位からREDG効果によりどのように積層欠陥が湧き出してくるかを考察した図でした。b=±1/3[2110] やb=±1/3[1210]の基底面転位からどのような形状の積層欠陥が湧き出してくるかは、図5-6を反時計回りに120度回転させるか240度回転させると答えは出てきます。回転操作、並進操作では転位の向きとバーガース・ベクトルの角度関係、Cコア構造、Siコア構造の関係はそのまま保存されます。図5-7は図5-6を反時計回りに120度回転して描いたb=±1/3[2110]の基底面転位から積層欠陥が湧き出す場合の湧き出し方を示した図です。

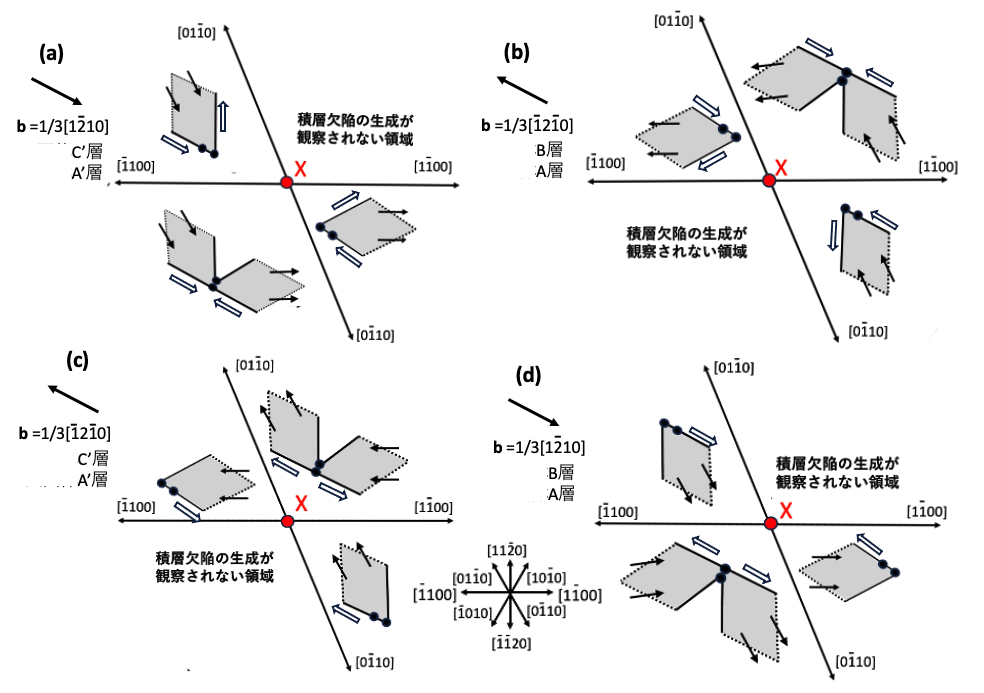

図5-8は図5-6を反時計回りに240度回転して描いたb=±1/3[1210]の基底面転位から積層欠陥の湧き出しを整理した図です。

Iijima さんたちの論文(Iijima et al. ;Philos. Mag. 97 (2017) pp. 2736)では4H-SiCの菱形積層欠陥や2重菱形積層欠陥の成長状態について実験による観察例がたくさん示されていて、今回、描いた図と定性的に一致します。

連載のこの回では、基底面転位からどのようにショックレー型積層欠陥が湧き出してくるかを整理しました。それぞれ、どの四面体のすべり面上の基底面転位か、どのバーガース・ベクトルを持つのか、どの結晶方位に基底面転位が向いているのかによって、積層欠陥の湧き出しのない場合、菱形積層欠陥1枚の場合、菱形積層欠陥2枚の湧き出しの場合などを整理することができました。

読者に理解していただくために色々な図を作成して説明しました。それが逆に複雑な話のような印象を与えているかもしれません。でも理解すると簡単な話だと思います。次回以降は実際の4H-SiCのMOSFETのn–ドリフト層部分にはどのような基底面転位の組織があるかを整理します。そしてその次に、それらの基底面転位からどのような形状のショックレー型積層欠陥が湧き出すかを考察します。

コメントを残す